『角川の集める図鑑GET! 昆虫』を制作にかかわって

昨年の5月に『角川の集める図鑑 GET! 昆虫』を出版した。子供向け図鑑である。このような図鑑は小学館の『NEO』、学研『LIVE』、講談社『MOVE』が御三家と言われ、シェアの大部分を占める。そこに角川が新規参入したかたちとなった。以前よりこのような企画はあったが、採算面で頓挫し続け、ようやく実現の運びとなったそうだ。

始まりは2019年の4月である。担当編集長から監修の打診があった。企画の概要をお聞きすると、世界を旅するかたちで、各地域の昆虫を扱う図鑑にするという。それは面白そうだ。二つ返事で了解した。そして、福岡で打ち合わせし、うちの博物館の標本をお見せし、基礎的な資料として、これらを使うことで進めることにした。

通常、このような図鑑は、出版社と編集プロダクションが写真を準備し、執筆を行い、監修者は文字通り監修という形で全体のチェックをするだけである。しかし今回は、私が撮影、執筆、監修のすべてを行うことにした。ただし、チョウとガの監修に関しては、東大博物館の矢後さんと科博の神保さんのお手伝いをお願いすることにした。

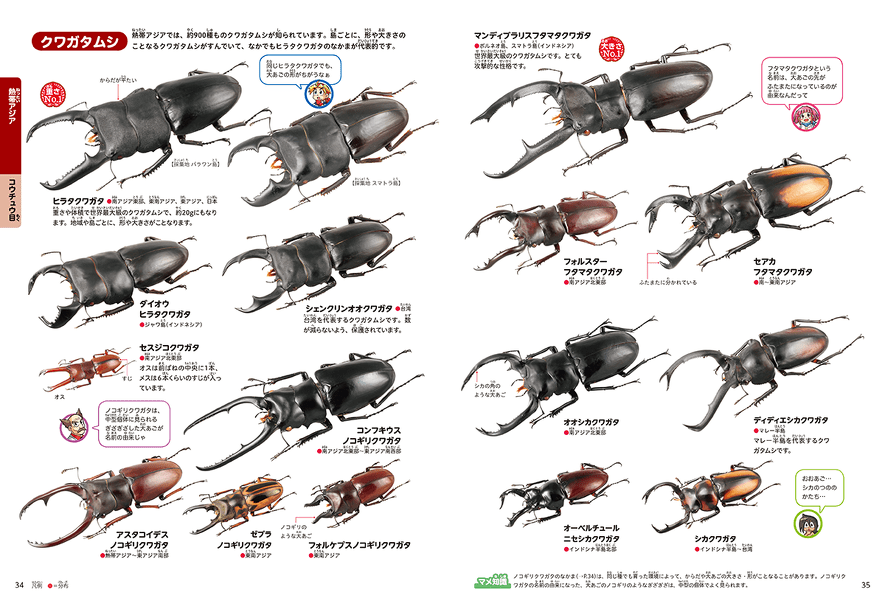

2019年の10月に早速撮影が始まった。これまで昆虫の写真の扱った本をいくつか出してきたが、今回は子供の目線で見たままの美しさを出したく、表現方法を変えた。とくにカブトムシやクワガタは斜めから撮影し、統一した表現で立体感を重視した。(もちろん、子供向けとはいえ、大人が見ても感激するような写真を目指した。)また、チョウとガに関しては、2020年の年明けに一部の重要種を東大博物館と科博で撮影させていただいた。

ただ、いくつかの重要種が撮影できない。とくに、日本の博物館全体に言われることだが、北米の昆虫全体、ヨーロッパの普通種に弱い。甲虫に関して言えば、東南アジアはどこでも充実しているし、アフリカや南米も普通種を含め、個人でもっている人が結構多い。それら足りない標本に関しては、ヨーロッパで開かれるインセクトフェアで入手できればと考えていた。

しかしそこへきてこの疫病である。海外から取り寄せるにしても、郵便事情が悪化し、多くの業者は発送をやめてしまっていた。インセクトフェアは軒並み中止である。それでも、相当の費用と手間をかけて、アメリカやヨーロッパから、なんとかして重要種を送ってもらった。

2020年の夏から本格的に執筆や編集を開始した。また、各地域の口絵に関しては、イラストレーターの安斉俊さんにお願いし、導入部の目の解説に関しては、Tokyo Bug Boysの法師人さんと平井さん、生態写真に関しては主に小松さんにご尽力いただいた。バッタ類に関しては、奥山さんから生きた虫をお送りいただき、新鮮な色で撮影できた。その他、多くの方から、標本を借りたり、ご教示いただいた。

それからは編集プロダクションの方と来る日も来る日も密に連絡を取り合い、編集と執筆を進めた。私がかなりの部分を受け持つつもりだったが、いちばん大変なのは、実際のレイアウトや執筆の下地作りであり、編集プロダクションの方の尽力がなければ何も作り出すことはできなかった。この業界における編集というものの役割の大きさを実感したものだった。

きっと疫病がなければ、何度か東京に赴いて、対面で打ち合わせをして、いろいろなことが簡単に進んだ面もあったように思う。しかし、私の場合、疫病のせいですべての海外調査がボツになり、自宅の仕事で深夜まで自由に時間がとれたので、編集と執筆に集中できた面もある。

とにもかくにも、2020年の夏に始まった編集と執筆は2021年の早春には終わり、無事に5月の出版にこぎつけた。矢後さんはかなり重要な指摘をたくさんいただき、蝶の最新の知見を取り入れてくださった。また、校正直前に農工大の柿沼君とクワガタに関するやりとりをして、彼の注意深さや知識の幅広さに驚き、急遽彼に全体の校正をお願いすることになった。繰り返すが、いろいろな人が関わっての図鑑だった。

今回、いろいろな図鑑を見て研究し、参考にした面、逆に改善した面も多数ある。おそらく子供向けに世界の昆虫を扱った図鑑としては、写真の品質を含め、概観を体系的に理解できる内容としては、最高のものができたのではないかと思う。ただし、残念なことに、疫病の問題で出版の販促イベントが一切できず、売り出しに少々苦戦しているところである。見てもらえたら必ず良い本だとわかると思う。長く店頭にならび、いつかこのシリーズが子供向け図鑑のスタンダードの一つとなることを祈りたい。

学名の献名について

学名の付け方に対する考えは人それぞれだがど、私は第一発見者の名前の学名を付けるのが基本で、その人の学名を既に他でつけたとか、共著になっているとか、あるいは同時期に他にたくさんの採集者がいる場合には、地名とか形態とか地名から付けたいと思っている。採集の貢献はとても大きく、献名は大切な行為だと思う。

もちろん、生物は誰のものでもない自然物であるから、本当はその特徴を示すものが最も適切であり、本当に的を得た表現であれば、利用者にとっても多少とも使いやすい学名となるであろう(本当に説明的であればば途轍もなく長い学名となるだろうけど)。しかしそれは理想論である。

「学名に自分の名前が付く」というのは、なんとも夢のあることではないだろうか。少なくとも幼いころから学名に触れてきた人にとって、実現すればうれしいはずである。もちろん全員がそうであるとは限らないが、うれしいと思う人がいる限り、そのような人の存在が想像できる限り、献名という行為は続くであろう。

私の場合、標本は研究に使いたい人にどんどんと差し上げる主義である。その際、「新種であれば自分の名前がつくかもしれない」という淡い期待は必ずある。実際、そうしてたくさんの種にmaruyamaiを付けていただいた。それが次の調査で自分の専門外の虫を捕り、面倒な標本作成を行う動機にもなった。専門外の虫を採集する人では、同じように思っている人は多いと思われる。おそらく献名という行為の存在がなければ、生物の多様性の解明は、とくに在野の収集家が多い昆虫では、かなり遅れたのではないかと想像できる。

ちなみに、採集した人だけでなく、その標本を管理する博物館の研究者の名前がつくことも多いし、私も付けたことがある。標本管理というのは大変な仕事であり、それだけの意味があることである。その他、亡くなった研究者を偲んだり、逆にお祝いをしたりなど、献名にはいろいろな場合がある。

ただし、自分で自分の名前を付けることはない。通常、献名は名誉や感謝として行うものであり、決して自分にはしないと考えるのが普通である。そもそも、自分で書いた論文の謝辞に自分の名前を載せないように、論文という体裁で新種を発表する以上、なかなか「技術的に」やりようのない行為なのである。

ところが最近、それをやってのけた研究者がいた。驚愕する人が多かったが、それが国際誌に載ってしまった。どういう経緯なのか、気になるところではあるが、生物の命名には命名規約(動物では「国際動物命名規約」)というものがあって、そこでダメだと言われているわけではないし、それが無効になるということでもないので、査読者があえて指摘しなかったということかもしれない。

こういう話をすると、「だったらいいじゃないか」という人が必ず出現する。しかし、200年以上の分類学の歴史のなかで、生物が何百万種と記載され、何万という研究者が関わってきたなかで、誰もやらなかったという事実に意味がないとでも思うのだろうか。先述の命名規約では、最低限のルールが守られれば、新種は発表できてしまう。ほとんどの内容は勧告に基づく紳士協定のようなもので、多くの研究者はそれを守って生物の多様性解明が進んできた。その背景には標本の貸し借りなどの細かいマナーやさきほどの献名のような文化もある。そのなかで「自分の名前を自分では学名につけない」というのが当たり前の道徳として受け継がれてきたのである。

驚異の標本箱 裏話2

キャッチコピーと文章

いずれも私の担当で、必要に応じて撮影担当者のコメントで訂正するという作業で進めた。吉田さんの文章センスがすばらしいので、前書きをふくめ、表現が磨かれた。キャッチコピーに関しては、軽く自画自賛する程度に、なかなかうまいものができたのではないかと思う。良いものを思いついたときには「キタキタ」となる。1点だけ、ハサミムシに関して、最初に「ちんぽきり」(日本での地方名)にしようと思ったのだが、法師人さんに猛烈な反対を受け、あえなく本文にその痕跡をとどめるのみとなった。

文章は虫に興味がない人が読んだときの印象を思い浮かべつつ、虫好きの目線、形態の意味に関して想像を掻き立てるよう書いた。また世界の人に見ていただきたいという思いから、英文も併記した。英文というのはどうしても文字数が多いので、和文の半分程度の内容を訳したが、日本人にしかわからない内容に関しては適宜内容を変更した。最後に英文はカナダの研究者に見ていただいた。一般向けの英文をあまり書いたことがなかったが、これから英文の本も書こうと思っていたので、少し弾みになった。

撮影法

吉田さんが担当した。実はこの本の隠れた目玉の一つではないかとも思う。普通、写真集でわざわざ撮影法を解説することはない。しかし、本書を手に取った人の大部分は、「どうやって撮影したのだろうか?」という疑問を持つに違いないと思い、あえて見開きを割いた。著者3人とも撮影法は違っていて、吉田さんはベローズに顕微鏡の対物レンズを付けて使っているが、私はキャノン7D MarkIIに望遠マクロ(EF180mm F3.5L マクロ USM)の先端に顕微鏡の対物レンズ(ミツトヨ M Plan Apoの5, 10, 20X)を付けて、エクステンションチューブ(ケンコー)で倍率を調整している。法師人さんについては謎としておく。

もちろん、道具があればだれでも撮影できるわけではないと思う。「その先」にたどり着くのは結構時間を要する。

つづく

驚異の標本箱 裏話1

書名

書名は販売において重要である。今回もかなりの議論になった。出版社側からは「図鑑」という言葉を入れたいという提案もあったが、図鑑少年の私には図鑑という言葉に思い入れがあり、それだけはやめさせてくださいと言った。そんなとき、吉田さんが「標本箱」を入れたいと提案した。これには全員がもろ手を挙げて賛成し、かなり方向性が決まった。そして、それに博物館の原型である「驚異の部屋」の「驚異」をくっつけたのが書名となった。

私が好きな小説に小川洋子の『薬指の標本』というものがある。標本は私の仕事そのもので、もはや体の一部と言ってよいものだが、それはひとまず横に置いておいて、客観的に見た標本という言葉の持つ印象ーー古びた理科教室のような、埃をかぶった宝物がある博物館のようなーーというのがなんとなくあって、目指す本の印象にぴったりと当てはまる気がした。そして、これは異例なことだが、実は書名は企画のかなり初期に決まり、書名を頭に浮かべながら台割を決め、撮影作業を進めていくことができた。さらに言えば、通常、書名や表紙の最終決定は出版社であるが、今回は最後まで私たち著者の意見を取り入れてくださった。ありがたいことである。

出来上がった本を見ると、内容と書名が非常にしっくりと来ているように感じる。やはり書名を最初に決め、それが全員のお気に入りであったのが功を奏したのではないかと思う。使用しているのは標本だけではなく、生きた昆虫も少なからず含まれているが、本書全体が時間を切り取った標本箱となった。

撮影

この話をすると長い。とても長くなるので重要なところだけを。

作業期間中、お互いに写真を見せ合いながら、(作品批評にならぬよう、非常に気を遣いつつも)「前のほうが良かったですよ」とか「ちょっとアンダーかな」などと、静かに意見をぶつけあいつつ、撮影を進めていった。これがお互いに良い意味での圧力となり切磋琢磨となったようで、何度も同じ被写体を撮り直しつつ、3人が撮影を進めていくことになった。

著者3人のなかで、私がいちばん深度合成の経験は長く、撮影枚数という意味では場数を踏んでいる。本も4冊だしている。しかし、技術的には一番下であることは最初から自覚しており、作業工程のなかで吉田さんと法師人さんの写真はとても刺激になり、初心に返って学ばせていただいた。結果的には、同列に追いついたのではないかと思う。

見る人が見れば三者三様で個性的な写真となったと思うが、共通するのは3人それぞれが、受け持った被写体を非常に、いや、異常なくらいに丁寧に撮影していることである。1枚の写真に数千枚の撮影枚数で試行錯誤し、数日をかけたものも少なくない。だからどの写真も、著者らが考えうる最高の水準にあり、「これはもう少しこうしたかった」というのはほとんどないのである。

先日のイベントでもインタビューでも、「どれがお気に入りの写真ですか」と聞かれることが多かったが、3人全員が内心「全部」と思っているに違いない。

ご購入をお願いします

↓

驚異の標本箱

10月16日に新しい本が出版される。

その名も『驚異の標本箱』

本当にすごい本を出させていただくことになった。

吉田攻一郎さんと法師人響さんとの共著で、160ページのA4変形の豪華本である。昆虫標本の写真集で、全編に深度合成を駆使した美しくも鮮明な写真が掲載されている。

かねてより吉田さんには撮影法についていろいろ聞いていて、「いつか深度合成のかっこいい写真集を出しましょう」と話していた。それから時間がたち、若手の法師人さんと知り合い、彼の才能にほれ込んだ。そして、彼なら実現の手助けになるのではないかと思い、声をかけたのが本書の始まりである。

最近ではデジカメ機材の機能向上で、誰もがある程度の写真を撮影できるようになった。その先には被写体の選択や表現の方法が問題になってくる。本書では、その先のその先を目指した。

まず、良い素材。普通種から珍種まで、選りすぐりの撮影して面白いもの、驚くようなものを集めた。標本で変色しやすい種の場合、生きているものの撮影が必要で、標本の収集に苦労したものも多い。もちろん、古い標本には古い標本の美しさがあり、たとえば表紙のプラチナコガネは乾燥によるひび割れを美点とし、その美しさの表現を試みた。

深度合成とはいえ、ボケにもこだわっている。その他、光沢の表現、立体感の演出など、自画自賛にもなるが、この時代の標本写真の表現の一つの到達点ではないかと思っている。

やや高価にも思えるが、昨今の昆虫関係の書籍の品質と価格を考慮すれば、決してそんなとこはない。内容を見ていただければ、カドカワが今の時代に売れ筋の小さい版にせず、大型本を決断した理由もよくわかるはずである。

Amazonのほか、うみねこ博物堂、六本脚、むし社、ジュンク堂などでも、特典付きの予約をしている。よろしくお願いいたします。

この本に関する制作の思い出は数知れない。いずれイベントなどでお話しできればと思っている。

海外の野外調査で気をつけること

海外で一番怖いのは人である。だから海外に調査に行くと、出来るだけ早く都会を抜け出し郊外へ、そして人の少ない調査地へと急ぐのが鉄則である。どの国でも田舎は安全なことが多い。やむを得ず街中に滞在する際には、相当に気を張らなくてはならない。場合によっては、ホテルの部屋に入るときにベッドの下に人が隠れていないか確認したり、スーツケースを家具に結びつけて外出する必要もある。

また、事前に現地の宗教や文化をある程度調べておくのも重要である。とくにイスラムの国では日本では当たり前のことが重大な問題につながることもある。よく、何も情報を持たずに海外に行きたいという人がいて、たしかに面白いのかもしれないが、それは無謀であると同時に、ただの無礼である。

犯罪対策や文化の問題は国や地域によって千差万別。キリがないので、ここでは感染症の話をしたい。

まず、もっとも怖いのは蚊である。マラリアを筆頭に、さまざまな恐ろしい病気を媒介する。蚊が媒介する感染症に限らず、どこの国に行くにも、事前に現地の流行病を調べておくのは鉄則である。そして蚊のグループによって媒介する病気が異なるので、それらの蚊の外見の特徴や活動時間なども頭に入れておくと、より確実な対策が可能となる。マラリアを媒介するハマダラカ類の特徴などは基本中の基本であろう。刺される可能性のある状況では、虫除けスプレーやクリームを塗布。ディート含有率の高いものは後述のダニにも効果がある。

言わずもがな、狂犬病も怖い。あらゆる哺乳類が感染し、媒介者となる。発症したらほぼ確実に死ぬ。狂犬病がない国の方が少ないくらいで、外国では犬猫やその他の哺乳類にも決して触れてはならない。野外調査をする人は事前に予防接種を打っておくべきだ(輸入ワクチンが確実)。咬まれた後にも追加接種が必要になるが、事前に免疫があるとないとでは大きく対処が変わる。

次に怖いのは毒ヘビである。出会う機会が少ないので順位を下げたが、咬まれたら数時間以内に死ぬようなヘビもおり、野外活動では細心の注意を払う必要がある。足元を咬まれることが圧倒的に多いので、長靴や軽登山靴を履くのが基本で、毒牙が届く確率を出来るだけ減らす必要がある。また、万が一咬まれたら場合、場合によっては血清が必要になるが、ヘビの種名がわからなければ話しにならない。世界中に熱帯地方の各地に致死的な毒ヘビがいるので、行く前によく調べておくべきである。同定に自信がない場合は、自分を咬んだヘビを殺して確保しておくのが確実である。無毒のヘビによく似た致死的な毒ヘビもいるので、どんなヘビも侮るべからず。

他に怖いのはダニで、各地にマダニやツツガムシが媒介する恐ろしい風土病がある。マダニに関しては熱帯より温帯の方が深刻で、とくにヨーロッパから極東ロシアにかけて症例の多いダニ脳炎は恐ろしい(ヨーロッパやロシアでは予防接種がある)。これは北海道でも記録があるので気をつけたい。アフリカにもいくつかマダニ媒介の風土病があるし、北アメリカや日本でも危険である。

あと、淀んだ淡水(小さな沼や水溜り)には決して触れない。皮膚から感染する寄生虫がいる可能性や、そこで糞便をした動物の感染症にかかる危険性もある。熱帯林では雨季になるとあちこちに水たまりがあるのが当たり前なので、やはり長靴を履くのは大切である。

その他、南米でサシガメが媒介するシャーガス病、アフリカでツェツェバエが媒介する睡眠病やブユが媒介する河川盲目症、南米とアフリカ双方でリ―シュマニア症を媒介するサシチョウバエなどもあり、とにかく吸血性の虫には気をつけたい。とくに人類と吸血性昆虫の歴史が古いアフリカでは、あらゆる吸血性の昆虫が何らかの感染症を媒介する。ハチやアリ、毒毛虫、ヒルなどもイヤだが、特別なアレルギーがない限り、感染症に比べたら大した問題ではない。

とにかく海外、とくに熱帯地方に行く場合には、事前に現地の感染症の情報を徹底的に調べておくこと。日本に病気を持ち帰っても診断できる医師がほとんどいないので、症状などもしっかり頭に入れて、自分である程度診断しつつ、万が一の場合には細かな情報や該当する病気の可能性を医師に伝える必要がある。

このような問題に関しては、研究者でも脇の甘い人が多い。蚊の対策が不十分な人、調査歴が長いのに狂犬病の予防接種を打ったことがない人など、調査の安全対策の奥深さがわかっていない。それは現地の文化や生物多様性に関する知識が浅いことも端的に示している。当たり前だが、うちの学生には徹底して指導するようにしている。

私の作文放浪

高校生くらいから文章を書くのが好きで、懸賞作文のようなものに何度か出したこともあった。大学受験のときには後期試験に小論文が予定されていたので、駿台予備校の小論文と英文翻訳の模試を受けたが、とくに誰からの指導も受けず、良い成績だった。それで、文章を書くのが得意なつもりになっていたのだが、その鼻をへし折る事件があった。

大学院に入ったころ、現在も写真家として活躍する永幡嘉之さんに出会い、その当時、永幡さんが出していたミニコミ誌を読んで、その文章の上手さに打ちのめされたのだった。もちろん、著名な作家の作品はかなり読んでいて、それらの文章は特別なものとして知っていた。しかし、同じ世代で虫を語る人にそのような卓越した文章力をもつ人がいることに心底驚いた。そして、これくらい上手い文章が書けるようになりたいと強く思った。研究論文を書くにしても、それらを普及啓発するにしても、文章力は必要だし、なによりも山ほどの小説を読んでいたので、純粋に上手い文章を書くということに憧れた。

しかし、修士課程から博士課程にかけては、研究に忙しく、日本語で作文をする機会というのは、あまりなかった。学部時代に千葉県佐倉市の昆虫相を調べていて、修士課程の間にその報告書を書いたのと、日本学術振興会の特別研究員の応募くらいしかなかった。また、先輩や先生に文章を読んでもらい、添削を受けるという作業で、高校時代までの自由な作文とは性質の違う文章を書かなければならないという現実を知り、いずれも直しては書いているうちに自分が何を言いたいのかわからなくなってしまったのを覚えている。

博士課程にいたときは、ほとんど研究室と自宅の往復の毎日だったが、自宅では現実逃避のようにさらに膨大な小説や一般書を読んだ。毎週3冊程度は読み進めていたので、数百冊は読んだだろう。今になって思えば、文章が上手くなりたいという渇望、人に直されるという経験、そしてたくさんの読書が血となり肉となっていったと思う。

大学院を卒業してから、国立科学博物館にポスドクとして在籍したあたりから、文章を書く機会が増えた。昆虫と自然という雑誌に何度か記事を書かせてもらったり、最終年には「森と水辺の甲虫誌」という本を編著で書かせてもらった。その時に科博の受け入れ研究者だった野村さんに言われた言葉はいまでも焼きついている。

「文章は歳をとるほどだいたい上手くなる。若い人の文章はそれなりだ」

ということである。そのとき、自分の文章力に限界を感じていた自分には、この言葉が胸に刺さった。そして「歳をとる」という意味がよくわかるような気がした。虫を趣味とする人は何かしらの文章を雑誌に寄稿する人が多く、先輩方の文章のなかには実に味わい深いものがよくある。「月刊むし」という雑誌にはそういう面白い文章が多く、先述の永幡さんも連載をしていて、ますます文章に磨きがかかっていた。

ちょうどその頃、このブログを始めた。科博の実験室に山口典之さん(現長崎大学)がいて、その方がやっていたのを見て影響を受けた。ほぼ毎日書いていたが、結果としてこれが良い練習になった。やはり常に書いていないと上手くならないのだ。またポスドクになってから、誰が見ても完璧な学会発表を心がけるようになり、その際にしっかりと台詞を作ったのだが、これも他人に物事を説明するための文章力につながった。

その後さらに大きな転機があった。東海大学出版部の稲さんから、こんどフィールドの生物学というシリーズの本を出すので、何か書かないかと声をかけていただいたのだった。『アリの巣をめぐる冒険』という自分の研究史のような本を書いたのだが、これには1年以上の時間を費やした。そして、この執筆で何か一つの壁を乗り越えた気がした。

ただ、同世代の研究者で拔群に上手い人もいて、そういう人の文章を読むと、自分の文章もまだまだだと思う。とくに上手いと思うのは、クマムシの堀川大樹さん、バッタの前野ウルド浩太郎さんで、どちらも個性的で面白い文章を書くが、共通するのは読者の目線に立って、読んでいて意味のわからない部分をつくらない徹底した親切さである。

世の中には頭のいい研究者はたくさんいるが、普及啓発においてそういう文章を書ける人はとても少ない。これは意見が分かれるかもしれないが、日本語と言うのはそもそも曖昧な設計になっていて、完璧な論理性や情報量を追及すると、どうしても読みにくい文章になってしまう。さきほどの親切さのなかには、程よい論理性の強弱、さらには情報量に担保される正確性に固執せず、読者がそこまで求めていない情報を上手く削除するという能力がある。詳しい分析をするときりがないが、とにかく普通の人が読みやすい文章を書くというのは、並大抵のことではない。そのための意識的な訓練と日ごろの読書が重要なのではないかと思う。

師匠来る

私が学部時代に師事した直海俊一郎博士が、3月から私の職場の協力研究員として在籍することになり、福岡へ引っ越してきた。

早いもので今から25年前、1995年の学部3年生のとき、直海さんに昆虫分類学の教えを乞うべく、弟子入りした。師匠や弟子などと言うと古臭いが、昆虫分類学は多分に職人芸的なところがあって、私はたまにこういう言葉を使うのが好きである。

拙著『アリの巣をめぐる冒険』にも書いているが、最初に3ミリほどのハネカクシがびっしりと詰まった標本箱を5箱くらい渡され、「明日から君にはこれをやってもらうから」といわれた時には、できるのかどうか不安で眠れないほどだった。

それから直海さんに教えていただいたのは、解剖して、絵をかいて、図版を組んで、それから記載文を書くというイロハである。直海さんは数種が含まれているのみだと思ったそうだが、ふたをあけてみると20種近くが含まれており、そのほとんどが新種だった。

昆虫分類学の修士論文では15種~20種程度を扱うのが一般的だが、学部時代にその量を扱うことになったのである。

もちろん、修士論文の平均など知る由もなく、当たり前にようにそれを終わらせた。「解剖して、絵をかいて、図版を組んで、それから記載文を書く」ということを必要以上に徹底的に学ぶことになったのである。

どの分野でも同じであるが、研究を長くやっていても、なかなか論文が出ない、出るのが遅い人というのがいる。たいていそういう人たちは、このような決まりきった手順が完全に身についていない。どうしても途中で余計なことに時間をかけて、手が止まってしまう。分類学では多くの場合、日程を決めて、てきぱきと手順をこなせば、もちろんいろいろな難題が出てくることがあるが、何らかの成果は出るものである。

その点で、私はこの当たり前のような手順をしっかり教えてもらったことに、いまでもとても感謝している。このような単純に思える手順も、それを身に着けるというのは、案外やらされてみて初めてできることがある。そしていま、私の学生にも、同じようにこの手順を教えている。今回、その師匠に研究の場を提供できたのは、少し恩返しできたようで嬉しい気持がする。

学生にやってほしい課題

遡ること20数年、私は大学院でアリと共生するヒゲブトハネカクシに着手、その過程で副産物的にいろいろな課題を見出し、研究の枝葉を広げてきた。一部は成果となっているが、大部分は私一人の手に負えず、学生に課題として与えることを繰り返してきた。ただし、学生のなかには自分の希望の課題を持ち込んでくる者も多く、まだまだ手元にはやるべき課題が残されている。今年は忙しく、自分の研究もろくにできなかった。今後も自分自身で研究する時間は減る一方であろう。そこで改めて、学生にやってほしい課題をまとめてみた。

1.ヒメサスライアリの分類学的検討 (修士で卒業する学生も可能)

この属にはオスと働きアリという2つの分類体系があり、学名が不安定な状況にある。私がマレー半島でオスの標本を大量(23種)に採集しているので、働きアリとDNAで照合し、整理を行う必要がある。オスのタイプ標本も大部分撮影済み。働きアリの系統は別の卒業生が発表する予定があり、情報も標本も揃っている。

まだまだ混乱している。とくにクサアリにじっくり向き合って欲しい。もうほとんど終わっているので、私がやるかもしれない。ケアリ亜属やアメイロケアリ亜属の学名の問題も残されている。日本のアリの最後の砦。

3.ヒゲブトハネカクシ亜科の分類(博士課程まで進む学生向き)

やるべきことや面白い課題が山積している。私の教え子の金尾君と山本君もやっているが、年齢に開きがあるので、これから始めるには良い。日本産甲虫の多様性解明の最後の砦であり、やりがいがある。

4.サスライアリと共生するハネカクシの分類と系統(博士課程まで進む学生向き)

上の課題と重なるが、今年から科研費をもらっているので、これから始めるには最高の課題。アフリカに行けるというおまけつき。

5.東南アジアのツノゼミの分類と系統(博士課程まで進む学生向き)

膨大な標本があり、私が老後にやろうとも思っているが、学生でやってくれる人がいたら嬉しい。70年ほど東南アジアのツノゼミはまともに研究されておらず、新発見が山ほどある。

---

興味のある人は連絡ください。学生は農学部の昆虫学教室に所属することになりますが、博物館で研究することも可能です。

ガガイモ

8月に咲いたガガイモ